12/11/2025 0 Kommentare

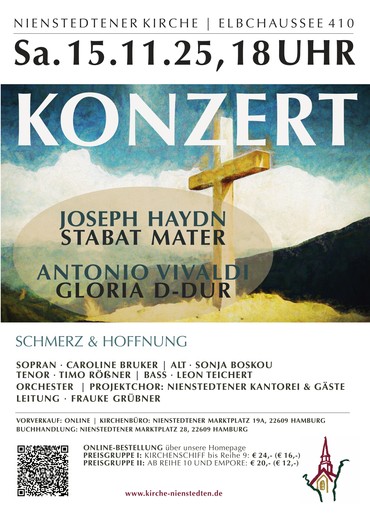

STABAT MATER · HAYDN & GLORIA · VIVALDI · Schmerz & Hoffnung ▶ Vorverkaufsstellen bis Freitag 11:30 Uhr | Restkarten an der Abendkasse | Onlineverkauf

STABAT MATER · HAYDN & GLORIA · VIVALDI · Schmerz & Hoffnung ▶ Vorverkaufsstellen bis Freitag 11:30 Uhr | Restkarten an der Abendkasse | Onlineverkauf

Joseph Haydn „Stabat Mater“, Hob. XXbis, 1767 (siehe Einführungstext)

Antonio Vivaldi "Gloria D-Dur" RV 589

Diese beiden wunderbare Werke für Soli, Chor und Orchester gehen in diesem Konzert eine tröstliche Verbindung ein.

Sie führen uns auf ergreifende musikalische Weise durch den Schmerz und die Trauer hin zum ewigen Licht und schenken uns eine tiefe Hoffnung und Zuversicht.

▶ Kartenvorverkauf auch über diesen Link: Konzertkarten Online

Auszug aus der EINFÜHRUNG in das von uns erstmals in der Nienstedtener Kirche aufgeführte Werk "STABAT MATER" von Joseph Haydn:

Die Bedeutung Joseph Haydns als Komponist geistlicher Vokalmusik wird im heutigen Bewusstsein vor allem bestimmt durch die abendfüllenden Oratorien seines Spätwerks, Die Schöpfung und Die Jahreszeiten, sowie die ebenfalls als Oratorium bezeichnete nachträgliche Textierung seiner Karfreitagsmusik der Sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze. Im Bereich der liturgischen Kirchenmusik gelten vornehmlich seine großbesetzten Messen – ebenfalls der späteren Jahre – als Gipfelpunkt der Epoche und darüber hinaus. Angesichts dessen rückte Haydns erstes größeres Kirchenwerk, das bereits 1767 entstandene Stabat Mater, zu Unrecht in die „zweite Reihe“ seines Schaffens. Denn es war gerade dieses Werk, das Joseph Haydn nicht nur als „Kirchenkomponist“ bekannt machte, sondern das die wohl größte Verbreitung und die meisten Aufführungen im Bereich seines Vokalschaffens zu seinen Lebzeiten erfuhr. Noch bis weit in das 19. Jahrhundert hinein galt das Werk als Inbegriff der Passionsmusik, und das sowohl in katholischen als auch in protestantischen Gegenden Mitteleuropas. Diese Diskrepanz in der Wertschätzung der Komposition mag einerseits in den in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufscheinenden und vor allem ästhetisch konnotierten begrifflichen Antipoden eines „Frühwerks“ und eines „Spätwerks“ eines Komponisten begründet sein. Auch das damit zusammenhängende evolutionistisch geprägte Musikgeschichtsbild dürfte eine Rolle spielen, in dem die „musikalische Klassik“ als Gipfel- und Zielpunkt einer Entwicklung begriffen wird, die Kompositionen der 1760er- und 1770er-Jahre dagegen nur als Vorläufer verstanden und als „Vorklassik“ diskreditiert wurden. Inzwischen jedoch rückt der besondere Reiz der Tonsprache dieser Epoche zwischen Barock und Klassik wieder ins Bewusstsein, sodass die entsprechenden Kompositionen mehr und mehr Wertschätzung erfahren. ...

Nicht nur als Musik in Fasten- und Passionsandachten, sondern frühzeitig auch als Repertoirestück in Concerts spirituels fand das Stabat Mater große Beliebtheit bei einem breiten Publikum. Erstmals in einem solchen Geistlichen Konzert erklang das Werk 1779 in der Leipziger Universitätskirche, geleitet und mit einem deutschen Parodietext versehen von Johann Adam Hiller. Kurz darauf und dann regelmäßig bis zur Französischen Revolution war es auch Teil der in Paris stattfindenden Concerts spirituels in der Fastenzeit. Die nächste Welle des Erfolgs erfasste dann auch die protestantischen Gebiete Nord- und Mitteldeutschlands, ausgelöst durch den 1782 erschienenen Klavierauszug, den der Herausgeber J. A. Hiller mit dem deutschen Text seiner Leipziger Aufführung 1779 unterlegt hatte, der, wie es im entsprechenden Vorwort dazu heißt: „in Kirchen und Versammlungen gebraucht werden kann, wo der lateinische Text nicht schicklich ist“. Zum Teil dadurch beeinflusst, oft aber unabhängig voneinander, entstanden nun zahlreiche deutsche Neutextierungen zu HaydnsStabat Mater, die starke Verbreitung fanden.

Die lateinische Dichtung der Stabat-mater-Sequenz stammt ursprünglich aus dem späten 13. Jahrhundert. Sie ist wohl im Umkreis des Franziskanerordens entstanden und umfasst 10 sechszeilige Strophen. Seit dem Tridentinum jedoch durfte sie nur noch außerhalb der Messe gesungen werden, bis sie 1727 einen neuen liturgischen Ort fand – das Fest der Sieben Schmerzen Mariens, das in diesem Jahr als für die ganze Kirche verbindlich eingeführt und auf den Freitag vor dem Palmsonntag festgelegt wurde.

Haydn besetzte sein Stabat Mater mit vierstimmigem Chor und Solisten, zwei Oboen bzw. Englischhörnern, Streichern und Basso continuo durchaus üppig.

Das sich in 14 Nummern gliedernde hochgradig abwechslungsreiche Stück, das Haydn selbst übrigens in seinem Verzeichnis 1805 den „Oratorien“ zuordnete, weist einen beachtlichen zeitlichen Umfang von ca. 60 Minuten auf. Ist es zum einen ein musterhaftes Beispiel des empfindsamen Stils, so zeigt sich zugleich aber bereits das klassische Ideal der Einheit in Vielfalt. Verschiedene musikalische Formen, Gesten und Besetzungen wechseln sich in ausdrucksvollen Arien, Duetten und Ensemblesätzen ab. Die einzelnen, durchgängig noch mit beziffertem Bass bezeichneten Sätze sind dabei musikalisch aufeinander bezogen und lassen eine kluge Dramaturgie erkennen. Der Gestus des Klagegesangs wird bereits im solistischen Beginn durch sinnfällige musikalische Figuren, wie dem passus-duriusculus-ähnlichen chromatischen Abstieg bei der Wiederholung des Textwortes „dolorosa“ oder die mit Pausen durchsetzten Seufzer im Melisma zu „lacrimosa“ verdeutlicht. Im folgenden Alt-Solo „O quam tristis et afflicta“ kommen erstmals die tiefen Corni inglese statt der Oboen zum Einsatz; einem zunächst homophonen, dann fugischen Chor folgt eine klanglich etwas aufgehellte Sopranarie, die wiederum von einem schnellen, unisono beginnenden Bass-Solo kontrastiert wird. Einer harmonisch gewagten Tenorarie folgt als Mittelpunkt der Komposition der Chor Nr. 7 „Eja Mater“. Das ausladende Duett „Sancta Mater, istud agas“ und das Alt-Solo „Fac me vere tecum flere“ bereiten den durch dichte thematische Arbeit gekennzeichneten Chor „Virgo virginum praeclara“ vor. In der Bass-Arie Nr. 11 werden die „Flammen“ durch die weiten Tonsprünge in Verbindung mit den repetierenden Doppelgriffen der zweiten Violinen sinnfällig und in dramatischer Weise dargestellt. Das folgende Tenor-Solo beruhigt ein wenig die Szenerie vor dem Höhe- und Schlusspunkt der beiden Chöre Nr. 13 und 14. Hervorzuheben ist insgesamt die erstaunliche Fülle an verschiedenen Klangwirkungen, die selbst an dramatischen Stellen keine düstere, sondern nahezu immer eine angesichts der Gewissheit des Versöhnungstodes Jesu zuversichtliche und helle Grundstimmung erzeugen, die von der strahlenden, fast schon majestätisch-jubelnden Schlussfuge „Paradisi gloria“ gekrönt wird. Dem damaligen Hörer galt „Haydns Meisterstück“ dennoch nicht nur als würdig, sondern als Inbegriff der ernsthaften, reflektierend anbetenden Passionsmusik, als ein „vortreffliches Stück, dessen Schönheit sehr rührend, dessen Ausdruck sehr richtig, und das einzige ist, so sich an der Seite des Pergolesischen hat erhalten können“ (C. F. Cramers Magazin der Musik, 1783).

Clemens Harasim (Carus Verlag)

Kommentare